働き方インタビュー 011 / 似顔絵士エガオー 野中迪宏

席描きの大会を見に行ったとき、コスプレをしてる人がたくさんいてビックリした。その中に、ヒーローもいた。似顔絵を描いてる最中も、カメラを向けられればポーズを取る、彼の名はエガオー。

このシゴトカンは、僕が伝えるべきと思った職人を紹介しようと思って始めました。でも、やってると、いろんなスタンスの人がいることを知って、もうちょっと視野を広くして紹介しようと思うようになりました。 竜王賞でエガオーさんを見て、この人は何を考えて、エガオーになってるんだろって思って話を聞きたくなりました(笑)。 話がめちゃ盛り上がったので、過去最高の長文になりました。気合い入れて読んでください。これでも半分以上削ったんです。ボクは簡潔にまとめることができません(笑)。 ということで、インタビュー開始です。

目次

小さいころは?

今日はありがとうございます。よろしくお願いします。ええと、月並みの質問なんですが、小さいときから絵を描いてたんですか?

そうですね。他の方と同じですよ。絵を描いたら褒められてたんです。勉強しない言い訳だったかもしれません(笑)。 授業中に絵を描いてたら、まわりが喜んでくて、更に求められるようになって、そういうサイクルに快感を感じてた気がします。 でも、なんていうかな、絵を描く事は、僕の中では、不文律だった気がします。

あのー、不文律って、「やってないといけないこと」、っていう意味であってます?

そうですそうです。手を動かしてないと落ちつかないんです。実家が、養豚場で、釘とかトンカチとか工具がたくさんあって、祖父や父が手先が器用だったので教えてもらって、小さいときは、工具で遊んでました。

僕も実家が大工なので、いろいろ作ってましたよ。何を作ってたんですか?

取り留めのないものを作ってました。グラインダーで鉄棒を削って刀を作ったり、テーブルを作ったりしてました。モノを作ることが楽しかったんです。役立つものならなおいいですしね。

僕も自分の部屋の家具とか作ってましたね(笑)。モノ作りのポリシーとかあるんですか?

創作のテーマ

学生のときからテーマにしてるのが、「コミュニケーションとアート」なんです。作品と閲覧者の間に会話があるインタラクティブな作品に興味があったんです。そういう意味で、似顔絵はコミュニケーションありきなんですよ。

席描きはそうですね。お客様と対面して似顔絵を描きますもんね。

コミュニケーションの先に、ものすごい可能性があると思うんです。ちょっと話が脱線してしまうんですが、ボクは311とか災害時にはアートって何の役にも立たないと思ってるんです。だって必要なのはまず水と食料でしょ?でも、アートを媒体としてコミュニケーションが生まれるとき、少なからずそこにパワーがあると思うんです。

どういうことですか?

アートが1つの話題になることで、小さな幸せが生まれることがあると思っています。だから、アートで人を救おうなんて大きいことは思わないですが、ささやかなキッカケになればって考えてるんです。 似顔絵って描かれた人だけが嬉しいんじゃなくて、周りの人も喜んでくれるじゃないですか。いいコミュニケーションツールになってくれるんです。

ああ、似顔絵を見て、似てる似てないって会話が生まれますもんね。

コミュニケーションが生まれたり、笑いが生まれるのが重要なんです。

深いなあ(笑)。

ボクはそういうスタンスなんです。とにかくコミュニケーションツールとして、似顔絵ってすごい可能性があるので、それを伝えたいんです。世の中は、似顔絵否体験者のほうが圧倒的に多いので、逆転させたいんです。 街の写真屋さんみたいにもっと身近になって、似顔絵で食べてる人がもっと増えたら、てっぺんの人の評価も高くなると思うんです。

なるほど。

そしたら、胸を張って似顔絵師って言えるじゃないですか。今は世間的な評価が低いから、ナメられますし、胸を張って言いにくいときありますから(笑)。歴史も浅いので、社会的ポジションを確立するためには、アイコンも必要だろうし、成功例も必要だと思います。

創作のコダワリ

創作するときのコダワリってあるんですか?

うーん。作画の中では、正直なところないですね。ただ、自己表現に対しては、固定概念にとらわれないよう意識してます。あと、自分に枠を設けないようにしてます。油絵を描いてる人は、油絵しか描かない人もいると思うんですが、例えば過去の巨匠のレンブラントや、レオナルド・ダ・ヴィンチ とかが現代に生きていたら、少なからずデジタルの表現に興味を抱くと思うんです。

そういう考えは昔からですか?

大学院のときですね。大学院のときに、フランスからイタリアを無銭で横断したことがあるんです。そのときに、似顔絵がすごく役立ったんです。似顔絵を描いて、泊まる場所を教えてもらったり、何かのお礼で描いてあげたりしてね。

まさに、絵がコミュニケーション手段になったんですね。

そうなんです。それで、ミラノのユースに泊まったときに、半紙と筆ペンのインキがなくなってしまって、チラシの裏にしょうゆで描いたんです。そしたら、すごい喜んでもらえたんです(笑)。

醤油ですか。わははは。

まわりはイタリア人だし、ボクは英語もあまりできないので、コトバは全然通じないんです。でも、おもしろい素材で絵を描いたことがウケて、一緒に飲んでました。コトバが通じなくても盛り上がるんです。

いいですねえ。楽しそう。

自己表現が相手を喜ばせて、その結果、モノやお金をもらって、これって等価交換でしょ。 そういう体験もあって、表現にこの画材じゃないとダメだとか、そういうのじゃないって確信したんです。今ある技術、環境で、自分がオモシロイと思えるものを作れたら、それが自分のアートだと思ってます。だから、表現の枠は作らないようにしてます。

似顔絵のスタンス

なぜ似顔絵に行き着いたんですか?

話すとメチャクチャ長くなります。いいですね?(笑)。

覚悟しました(笑)。

ボクは名古屋芸術大学で、油絵をやってて、そのあと、筑波大学の大学院に進学して、版画を専攻したんです。それで、筑波大学での修了論文のテーマにしようと思ったのが、「商業芸術と純粋芸術」だったんです。

おお、オモシロイテーマですね。

ラッセンや笹倉鉄平と言った、いわゆる売り絵のことを商業美術、反対に、一般の人に理解されにくいモノをファインアートとか純粋芸術とジャンル分けされているんですが、やってみるとすごく難しいテーマだったんです。 商業美術を批判すると、さかのぼると浮世絵も商業美術なんです。浮世絵は当時のチラシやメディアなのでね。でも、そこまで批判をしてしまうとつじつまが合わないんです。

なるほど。

今思うと、表現に優劣はなくて、価値観なんて人それぞれだと思います。色がきれいとか、美しいとか、人によって価値っていろいろじゃないですか。たとえば、神がかったクオリティの似顔絵よりも、自分の子供が描いた似顔絵のほうが、その人にとって価値があったりするわけじゃないですか。もちろん、だからと言って、神がかったクオリティに価値がないという話ではないですよ。

状況によっては、うまい下手だけで評価できないってことですね。

うまいものが商品価値があって、お客様も求めるものなら、それは追求するべきなんです。

なるほどなるほど。商業芸術と純粋芸術のカテゴリ分けがナンセンスということですか。

今はそうですね。でも、学生のときは、研究すればするほど分からなくなって、卒論のテーマを、「版画表現のボーダーレス化」に変えたんです(笑)。そして、この時、ボクのココロの中に、なんでアートが食えないのか?っていうシコリが残ったんです。

大きいテーマですね。

ハンス アビングという人が、「金と芸術」という本で、画家が食えない理由をつらつら書いてるんですが、海外の意見なので、日本人のボクには響かなかったんです。 それで、ボクなりに考えた結果、日本に絵を飾る文化があまりないことが問題じゃないかと思ったんです。 飾るときも、メディアとか博物的に評価されたものしか飾らないんですよ。

博物的?

他の人や歴史的に評価されたものです。自分が好きだからじゃないんです。

ああ、なるほど。

でも、似顔絵は飾ってくれることが多いんです。だから、絵を飾る文化を日本に定着させるために、似顔絵から始めようと思ったんです。それがアートの価値の底上げになると思って。

志が高すぎですよ(笑)。

あと、もう1つあって、海外で思ったんですが、日本人って自分で判断することを嫌うんです。和を重んじてるからなのか分からないですけど。

日本人は自分の意見でなく、集団の意見を尊重する傾向はありますね。それはそう教育されているからで、いい面でもあるし、よくない面でもあると思います。

自分で物事の善し悪しを決めずに、メディアに依存してるので、当然、絵を見る目も持てないですよ。似顔絵師が似顔絵を提供するのは、回覧者に一石を投じることだと思うんです。その積み重ねが絵を見る目を育てると考えています。

なるほど。なんかすごいですね(笑)。

似顔絵を描くに至った経緯

ええと、学生のときから似顔絵を描いてたんですか?

学生のとき、村岡ケンイチさんの紹介で、イベント会社で似顔絵のアルバイトをさせてもらったんです。そのときは、デッサンに色をつけた程度で、ただ描いてただけなんですけど。20才のときですね。

そうか、学生のときにすでに似顔絵に触れてたんですね。

はい。似顔絵を渡したときってすごい喜んでくれるんです。中にはずっと大切に取っておいてくれてる人もいて、それにやりがいを感じたんです。

じゃ、卒業してすぐに似顔絵師になったんですか?

最初は、フリーランスでデザイナーとしてやってました。就職したことないんです。

どこで描いてたんですか?

名古屋では色々な場所で多く見かけた似顔絵師が、住んでいる茨城県のつくばには見当たらなかったんです。誰もいないなら自分がやろう、ここに似顔絵文化を作ろうと思って茨城で描き始めたんです。

何かやるときの使命感がすごいですね(笑)。つくばのどこで描いてたんですか?

バーテンダーでバイトしてたときの繋がりで、アミューズメント施設の託児所でちびっ子を描き始めたんです。その後、イーアスつくばっていう商業施設ができたので、営業して、そこで描くようになりました。 イーアスつくばでは、個人ではなく、チームでないとダメだったので、母校の後輩に声をかけて、チームを作って始めたのが今の会社の基盤なんです。

後輩は似顔絵サークルとかですか?

いや、全然(笑)。つくばの芸術学部は夏祭りで似顔絵を描く習慣があったんです。その中で、興味がありそうな人に声をかけたんです。最初は5人でした。

じゃ、仕事を取ってきて、そのチームで描いてたんですね。

はい。ちょうどボク自身が大学に対して疑問を持ってたんです。芸術系の大学は、絵を描く方法は教えてくれるんですが、生活する方法は教えてくれないんです。だから、自分がそういう役割をやろうと思って。慣れない皿洗いをやるよりは、自分の学んできた延長の仕事があることを証明したかったんです。そういう流れで今に至るんです。

何かとすごいですね。

大変な経験もいっぱいしました(笑)。油絵とかやってる人には、似顔絵ってレベルが低いと思ってるんです。でも、実際やってみると、席描きって10分ぐらいでクオリティを出さないといけなくて、すごいハードルが高いんです。残念なことに、似顔絵って社会的に評価されてないんですよ。

まあ、そうですよね。なめられてますよね。それは思います(笑)。

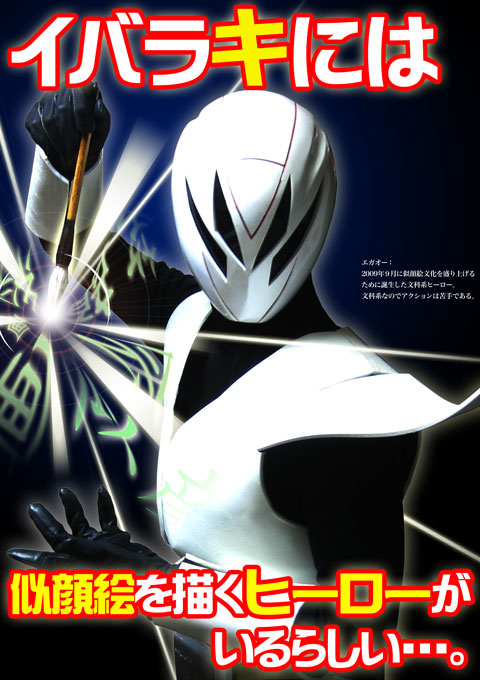

通行人にナメられたり、歯がゆい思いもたくさんしました。ボクたちは長い時間をかけて、どうすれば似るか研究してるのに、それが伝わらないんです。それで、似顔絵っていう文化をもっと広めていくことが必要だと感じてきたんです。そのときに、イバライガーというヒーローに出会ったんです。

なぜエガオーが生まれたのか?

今日一番聞きたいのが、なぜエガオーをやってるのか?なんですが、もしかしてそのイバライガーが関係あるんですか?

そうです。当時、茨城に住んでいたのですが、茨城県に、「イバライガー」というご当地ヒーローがいるんです。実は、このプロジェクトの立ち上げにボランティアで参加させてもらったんです。その時に、ヒーローの力を知って、すごく感動したんです。

そんなプロジェクトに参加したんですか。どういうところに感動したんですか?

たとえば、何かの権威の方が「ゴミの分別をちゃんとしましょう」って言っても誰も聞かないんです。でも、イバライガーが分かりやすいコトバで伝えるとみんなが聞くんですよ。次の世代に純粋に伝えられるんです。

なるほど。何かを伝えるときに、ヒーローが伝えると伝わりやすい、というのをイバライガーで体感したんですね。

そうなんです。拡声器になってくれるんです。いいものがあって、伝える力があって、それでやっと人にメッセージが届くと思います。 逆に、伝える力がすごくても、モノの力がなかったときって残念なことになりますよね。

ありますよね(笑)。

でも、本当にいいものは残るんですよ。ボクは似顔絵は本当にいいものだと思っているので、キャラクターの伝える力で伝えたいんです。

ボクもその両軸が備わってないと意味がないと思います。中身ないものでも宣伝したら、瞬間的に集客できますが、長い目でみて残らないですよね。逆にコストが合わないと思うし。 いいものは、何も宣伝しなくても広まるかもしれないですけど、伝える力がないと時間がかかると思います。だから、伝えるというのはすごい必要だと思います。

そうなんです。たとえば、立川談志さんが始めた「笑点」という番組があるじゃないですか。あれは落語の楽しさを伝える為の番組だと思うのですが、落語はやってませんよね。でも、大喜利の楽しさを知って、落語に興味を持つわけじゃないですか。

なるほど。

ボクも笑点を見て、落語に興味を持って、実際見に行ったんです。

キッカケになるってすごい重要ですよね。

「笑点」というメディアがあって、「落語」っていうポテンシャルの高い文化芸能がある。この関係は素晴らしいと思うんです。

コンテンツとメディア(伝える力)ですよ。僕のテーマでもありますよ。

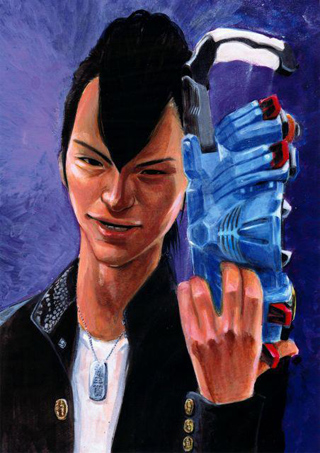

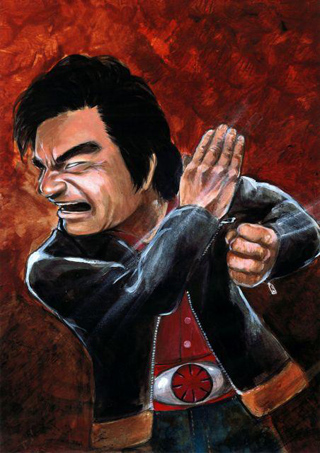

そうなんです。やはり伝えるメディアっていうのはすごい大切なんです。 それで、似顔絵に置き換えたときに、自分が、「笑点」みたいな役割になって、業界を知ってもらうキッカケを作ろうと思ったんです。 それが自分がキャラクター(エガオー)を作った理由なんです。

業界のためなんですね。

そうですね。キャラクターが動いてたら、何やってんだ?ってこっちに来てくれるかもしれないじゃないですか。 似顔絵に興味ない人は、ブースで描いてても素通りで、似顔絵に接点なくずっと生活すると思うんです。そういう人たちがキャラクターをキッカケに興味を持ってもらえたらと思ってます。

ボクのシゴトカンとスタンスが似てますね。伝える役割をやってるんですね。すごく腑に落ちました。

似顔絵ヒーローのエガオーについてもっと詳しく聞いていきます!ストーリーやコダワリを聞き出すと終わらない話がはじまってしまいました。

エガオーのコスチューム

ちなみに、なんでエガオーなんですか?

最初はニガオーだったんです。でも、なにかでもう使われてたんです。それで、電王みたいに、絵画王(エガオウ)がいいんじゃないって思ったんです。「笑顔を」という風にも取れるので、いろんな意味が入るように「エガオー」というカタカタにしたんです。

へえ。いい名前ですね。イバライガーを経験して、すぐにエガオーは誕生したんですか?

半年ぐらい模索してましたね。いざ変身してみると、間接の可動範囲が狭くて、絵が描けなかったんです…。

そうか。アクションをするヒーローと、絵を描くヒーローでは考慮することが違ったんですね。エガオーは絵を描かないといけないですもんね。

そうなんです。ヒーロー用の厚手のグローブが売ってるんですが、ペンを持って絵を描くのが難しいんです。今は慣れたので描けると思うんですが、当時は全然描けなくて、絵が描けるグローブを探したんです。

カッコ良くても似顔絵を描けないとダメですもんね。

はい。ホームセンターで試着して、手がちゃんと隠れるグローブを探しました。僕はコスプレと思われたくないので、人間らしさは絶対見せたくないんです。

ホームセンターでヒーローのグローブが売ってるんですか?

作業用の柔らかいグローブは売ってるので、それを補強していくんです。

なるほど。スーツはどうやって作るんですか。

全身タイツのモジモジくんみたいな状態に、パーツを付けていくんです。通気性がよくないと夏はしんどいし、軽くないと長時間変身できないので、できるだけ軽いものを探しました。ヒーローショーは2時間ぐらいですが、似顔絵の現場はその倍以上なので長いんですよ。

なるほど。奥深いですね(笑)。

時間の変身を想定し、研究や実験をしながら今のカタチがあるんです。今のが4.0なんです。

すごい。バージョンアップしてるんですね。マイナーバージョンアップは結構あるんですか?

結構ありますよ。最初は自分が描いてる絵の色が分からなかったんです。だからといって見やすいクリアの目にすると、外から見た時に、中に人がいることがわかってしまうじゃないですか。人の存在を感じたら、その時点でコスプレに成り下がります。ミッキーマウスに中の人を感じるぐらいダメなことだと思うんです。

めちゃくちゃ本気ですね(笑)。最初からそういうスタンスなんですか。

はい。中途半端なものを作るんだったら、やらないほうがいいと思ってます。 オモシロイ兄ちゃんが似顔絵をやってるんじゃなくて、ヒーローが似顔絵を描いてるんです。そこにはすごいコダわってます。ある意味、命がけでやってます(笑)。

徹底してますね。描いてるときはヒーローの動きになってますもんね。

ありがとうございます。中途半端なことをやると、逆になめられると思うんです。

エガオーのデザイン

エガオーのデザインも試行錯誤があったんですか?

そうですね。いろいろ悩みました。最初はゆるキャラにしようか悩んだんです。でも、カワイイゆるキャラだと、人のココロにクサビを打ち込むことはできないでしょ。 子供が泣くぐらいインパクトがあって、描き終わったら笑ってくれるぐらいの感情のブレが欲しかったんです。それで、シャープなデザインのほうがいいと思って今のデザインになったんです。

なるほど。

似顔絵のヒーローなので、最初は頭をペンのカタチにしようとか思いました。あと、ガンホルダー型のペンホルダーとかいろいろ考えたんですが、その後の広がりがなくなってしまうんじゃないかと思って止めました。

どういうことですか?

キャラクターを立てると、違うジャンルとのコラボが可能なんです。たとえば、似顔絵とバイクがコラボするのは難しいですが、キャラクターを通せば簡単にコラボ可能なんです。バイクにまたがるだけでしょ。

ああ、なるほど。ペンとか限定的なイメージをキャラクターが持ちすぎるとコラボしにくくなる可能性があるから、シンプルなカタチにしたんですね。じゃ、バージョン1から4へは見た目は変わってないんですね。

そうですね。外側は変わっていないです。曇りにくい素材にしたり、長時間変身しても負荷にならないように内部の工夫はしてます。たとえば、頷いたときに、顔が動かないと不自然なので、頭にはしっかり固定するように改良したりね。

聞けば聞くほど深いですねえ。造形だけじゃなく、設定も考えるんですよね?

はい。命を吹き込まないといけないですから。

コダワリがすごいな(笑)。エガオーは何年ですか?

3年目です。

コツコツバージョンアップされているわけですね。うーん、すごい。

エガオーピンク

エガオーが活動してからエガオーピンクが生まれたんですよね。あの人はものすごいエガオーさんのファンですよね(笑)。

朝村由希さんがエガオーピンクをやってくれてるんです。彼女はもともとエガオーのファンで、前から「私はピンクになる!」って冗談で話してたので、去年の竜王賞が終わったあとに、本当になってみますか?って聞いたんです。でも、僕は中途半端な気持ちでやってるわけじゃないので、ちゃんと説明したんです。そしたら、やりますって言ってくれて。

熱い説明をしてる様子が目に浮かびます(笑)。

彼女はもちろん変身したことなかったんですが、某会社のアクターの方に教えてもらいながら、鏡のある部屋で1ヶ月特訓してくれたんですよ。

わはははは。すごいですね(笑)。設定はエガオーの母みたいですけど、2人で考えたんですか?

そうです。秘書とか妹、愛人とかいろいろ考えたんですが、母になってもオモシロイかと思って、母にしたんです(笑)。

エガオーピンクの似顔絵はクオリティが高いですね。

もともと、朝村由希さんは、関西の人気似顔絵師の方で、竜王賞でも実績のあるとんでもない実力者の方なんです。

なるほど。コスチュームは野中さんが作ったんですか。

はい。視界をより広くするために、ピンクの目は大きくしたり、試行錯誤しました。内側の構造の話なんですが、エガオーの目はメッシュなんです。でも、ピンクの目は大きいのでメッシュだと中の顔がうっすら見えてしまう危険があるので、ポリカーボネートのミラーを張ってるんです。

ポリカーボネートでいいじゃないですか。

でも、そうすると色が分からなくなるんです。だから、コピックの色番号でカラーを判別してるんです。

えっ、視界から赤とか黄色は判別できないんですか?

そうです。僕も最初は、肌色と黄色が分からなくて、マスクの目の内側の形状や素材を改良しました。前回の竜王賞で、エガオーピンクは後半のほうはホッペをピンクで塗ってるつもりで、茶色で塗ってた、ってボヤいてました(笑)。

わははは。そんな苦労は誰も分からないですよね(笑)。

分からないでしょうね。もし、コスプレでいいなら、描きやすい格好にしたらいいんですが、そこはこだわってるので。

子供の反応はどうなんですか?

子供は集まってきます。ただ、泣く子も多いんです。エガオーは縦のラインが多いので、印象が怖いんでしょうね。 印象的だったのが、泣いてた子が2年目にまた来てくれて、今度はすごい話しかけてくれたんです。ちゃんと覚えてくれてて、泣かずに話しかけてくるのはオモシロイです。

エガオーの役割

エガオーとシゴトカンは「伝える」という目的では同じですが、違う部分があって、エガオーはキャッチになりますが、似顔絵の真意を伝えることはできないですね。

そうですね。変身してるとうまく描けないんですよ(笑)。

やっぱり絵のクオリティは下がってしまうんですか?

そうなんです。手の自由がないし、視界がはっきり見えないので(笑)。

わははは。そうなんですね。

でも、僕の絵が気に入らなくても、別の人に描いてもらうキッカケになると思うんです。まず興味を持ってもらうことがボクの大命題なんです。子供が興味を持って、家族が来て、一回描いてみよう。ってなればいいんです。初めて描くという体験者が増えることが大切だと思ってます。 0から1にするのは大変なんです。

そうですね。何事もそうですね。

奥深さは他の人から感じてもらったらいいと思っています。

そこは自分の役割じゃないという感じなんですか?

変身してると難しいと思ってます。ただ、野中迪宏としてはできるかもしれないので、その方法は模索してるんです。

なるほど。ちなみに、外で描くときはいつもエガオーなんですか?

いや、そうでもないです。僕自身は変身しないほうが描きやすいですから(笑)。でも、自分が変身したほうが全体が盛り上がるなら迷わず変身します。伝える力が発揮できるときですね。 イベントが盛り上がらないと誰も得しないので(笑)。

すごい。一貫してる。似顔絵師で伝えることに重きをおいてる人っているんですか?

どうなんだろう。ボクの周りは作品のクオリティにこだわってる人が多いですね。

まあ、それが普通ですよね。

ボク自身はまず全体がもっと評価されるようにしたいんです。深い世界なので、ナメられるのが許せないんです(笑)。ボクは似顔絵が持ってる力ってすごいと思ってますから。

エガオーのストーリー

なんかすごくしっかり考えてますよね。エガオーはストーリーとしては出来上がってるんですか?

1人で運営していくことを考えて、ボク自身が変身する設定なんです。

なるほど。エガオーのミッションは似顔絵業界を盛り上げることなんですか?

そうですね。あと、他の似顔絵師に興味を持ってもらいたいんです。

なるほどなるほど。

エガオーのストーリーとしては、絵空事を叶えていくヒーローとして活躍したいですね。例えば、枯れた花を見て、咲いている状態の花を想像でスケッチすると、次のシーンでは枯れてたはずの花が、復活していたみたいな。そういう絵の力を表現したいんです。

いいですね。

今後は、キャラを増やすかどうかも考えてます。ただ、細かい部分は明確に決めれてないっていうのがありますね。主人公が僕なので、今は成長すれば失敗もするし、愚痴るときもありますから。

それでいいじゃないですか。よくも悪くも自然体で、人間臭いエガオーで。もし、バージョンアップしたら、ビジュアルも変わるかもしれないけど。

確かにそうですね。

このエガオーのストーリを映像にしたら面白いと思うんですが、そういうのは興味ないんですか?

興味はありますが、敵キャラも作るとなると、資金もかかりますし…。エガオーを作ったときも、半年がかりなので、軽く鬱になりながらやってましたので(笑)。

わはは。コスチューム作ると大変ですけど、アニメーションでも面白いと思いますよ。 ボクも仮面ライダーを作りたいと思ってシナリオを考えてたことがあるんです。そのときは、まず音声でやろうと思ってました。…ダメだ、この話は終わりがなさそうだから止めときましょう(笑)。

アートで食える会社を作る

ええと、会社を作ったのは去年でしたっけ?勤めた経験がなかったんだから、大変だったんじゃないですか?

卒業以来、大変な経験はたくさんしました(笑)。でも、ナルシストなところがあって、苦労してる自分がカッコ良く見えるときもあるんです(笑)。

わははは。そういう自分が好き、みたいな(笑)。

去年会社にしましたが、3月4日に申請して3月11日に認可…という流れだったのですが、ご存知の通り震災です(笑)。

えっ、すごいときに設立してしまいましたね…。

それまであった仕事が一気に無くなってスタートしたんです。ゴールデンウィークまで仕事はゼロだったので、逆に怖いものはなくなりましたね(笑)。

仕事どころじゃない状態でしたからね。

今はもう大丈夫ですけどね。

会社の仕事の中の、似顔絵のウエイトはどれぐらいなんですか?

8割ぐらいですね。基本的にイベントがメインです。 契約してる結婚式場さんがあるんです。イベントの場合は、お客さまの利益が出ることを意識してます。利益がでないと、次も呼んでもらえないと思うので。 これって商売の基本だと思いますが、絵を描いて売ることしかしてなかったら、気づかなかったかもしれません。

なるほど。

似顔絵に対しても、エンターテイメントでお金をいただいていると考えているので、僕にとって作品は副産物なんです。

席描きってそうですよね。場のサービスに値段がついてると思います。ということは、ネットでの依頼受付はしないんですか?

あまりしないですね。会社としてはよくないのかもしれないんですが…。

ポリシーが明確でいいと思いますよ。じゃ、これからは、アートでメシを食っていく会社を大きくしていくわけですね。

そうですね。そういう意味で、Kageさんはすごいと思います。あの人がアイコンになって、カリカチュアを学びたい人が集まって、食べていってるわけですから。 「絵で食べれる社会を作る」って言ってたので、その考えはすごく共感できます。

なるほど。

企業としてしっかりしていきたいというのは経営者としてあるんです。アートでメシを食っていく会社がコンセプトなので、自分1人だけ食ってても意味がないので、来年は新卒を入れようと思っています。大学で絵を教えてもらったけど、食べていけませんっていうのが減らしたいです。

成功事例になるってことですよね。何かと志が高い(笑)。

会社なので、売り上げを意識しないといけないし、最初にやってもらう作業は似顔絵がメインになると思うんですが、それでメシを食べながら、自己表現を生活の糧にするカタチを考えていけると思うんです。

新卒に自分のルーチンを渡すだけですごい勉強になると思いますよ。

新しい刺激が入って来るので、自分の創作活動にもいい影響があると思うんです。昔の浮世絵って、絵師・彫師・摺師がいて、分業制だったんです。だから、工程が進む過程で、作品がちょっとずつ変化していくんです。それって常に刺激があって、制作意欲が湧いて素晴らしいサイクルだと思うんです。会社の次の段階として、そういう刺激ある体制が作りたいですね。

難しいことだと思いますが、そういう組織ができたら素晴らしいと思います。そういう体制が一番すごいモノができる可能性があると思います。

あと、造形工房が欲しいですねえ。今はコスチュームを作るときにマンションの一室でやってるんです。グラインダーでモノを削ってて、大家さんに怒られたことがあるんです(笑)。

わははは。会社の規模が大きくなったら可能かもしれないですね。いいですね。

まだあまり研究できてないんですが、そしたら似顔絵人形とかも作るかもしれませんね。

そんな会社は楽しそうだ。

まとめ

エガオーに関してはやりたい事が多すぎてどこから手を付けていいかわからなくなってしまっています(笑)

宣伝やアイデアを出すのは得意なので、手伝えることあったらやりますよ。僕はウェブサイト作るのは得意なので、すぐ作れます(笑)。ま、作るだけじゃなくて効果のことをちゃんと考えないと意味ないですけどね。

中谷さんはマッチングが得意なんですか?

そうですね。組織では、それが仕事だったんです。僕は作るのが好きなので、プログラムしたり、インタビューしたり、ウェブサイトを作ったりしますけど、本気でやるときは専門家にやってもらいます。単に自分で一回やってみるっていうスタンスなんです。

まずやってみるって重要ですよね。

ほとんどの人がやらないですから(笑)。 僕は30才のときに聞き上手になるって目標を立てたんです。インタビューは僕に取ってトレーニングでもあるんです。僕は主張が強いので、相手の意見に耳を傾けるトレーニングになると思ってます。

正直なところ、似顔絵楽座の記事を読んで、かなり攻撃的な人だろうと思っていました。でも、ナマクラで切られるより、気持ちいいですね(笑)。そこまではっきり話してくれると、1つの意見として言ってるんだって分かりますし。

そうですか。ありがとうございます。KYって言われることがありますが、なんで空気を読まないとあかんねんって思ってます。自分の意見を述べるのは期待してるからです。似顔絵の価値より市場認知のほうが低いと思ってるから、僕はインタビューをやってますしね。

日本人がディベートが下手なのは問題だと思うんです。発言者が反論できる空気を作って、反対意見に耳を傾ける姿勢がみんなにあれば、もっと建設的な話し合いができると思います。

そうですね。建設的に反論することが普通になって欲しいです。でも、いつかこのインタビューで一発触発の状況が生まれてしまうかも(笑)。

それは読者として楽しみですね(笑)。そのときは、音声ファイルをアップしてください。絶対みんな聞きますよ!

わははは。面白そうですね。

オモシロイっていうのはすごい求心力になりますから。ボクもそこは一緒ですよ。中谷さんとはやってることは違うんですが、考え方がめちゃめちゃ似てますわ。

伝えることをコダわってますからね。これからも、お互い頑張っていきましょう。今日は長い間ありがとうござました。楽しかったです。

こちらこそありがとうございました。僕も楽しかったです。

(2012年5月14日 渋谷のカフェにて)

あとがき

読んでいただくと分かると思いますが、野中さんはめちゃくちゃ熱いオトコでした。普段から考え抜いているから、どんな質問をしても、筋が通った意見がズバッと返ってくる。

将来、弟子にエガオーを伝授できるようになったとき、野中さんは次のステップでどんな活動をするんだろう。興味深い。「アートとビジネスの共存」って大変なテーマだから、大変なこともあると思うけど、これからもチャレンジして欲しい。ボクが協力できることがあればしますよ。ウェブの伝える力はありますのでねw。一緒にビジネスができると面白そうですね。